○陸前高田市在宅家族介護手当支給要綱

平成29年4月19日

告示第80号

陸前高田市在宅重度障害者及びねたきり老人等介護手当支給要綱(平成9年告示第73号)の全部を改正し、平成29年4月1日から適用する。

(趣旨)

第1 この要綱は、在宅の重度障害者又はねたきり老人等(以下「在宅重度障害者等」という。)と同居して常時その介護に従事している者(以下「介護者」という。)に対し、在宅家族介護手当(以下「介護手当」という。)を支給する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(障害程度の認定)

第2 この要綱において「在宅重度障害者等」とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の者であって、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第26条の2の規定による特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)の支給を受けている者又は特別障害者手当の支給を受けている者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者療護施設その他これに類する施設で、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条に規定するものに入所している者若しくは病院又は診療所の入院期間が継続して3ヶ月を超える者を除く。)と同程度の障害の状態にあると福祉事務所長(以下「所長」という。)が認める者とする。

2 前項の規定により所長が在宅重度障害者等の障害程度を認定する場合は、その者の障害程度を明らかにすることのできる医師の診断書又はその他の資料により、障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知)に基づき行うものとする。

(支給の要件)

第3 所長は、市の区域内に住所を有し、かつ在宅重度障害者等(身体障害者福祉法昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者療護施設その他これに類する施設で、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条に規定するものに入所している者若しくは病院又は診療所の入院期間が継続して3ケ月を超える者を除く。)と同居して常時その介護に従事する者(以下「受給資格者」という。)に対し、介護手当を支給するものとする。

(介護手当の額)

第4 介護手当の額は、在宅重度障害者等1人につき月額6,000円とする。

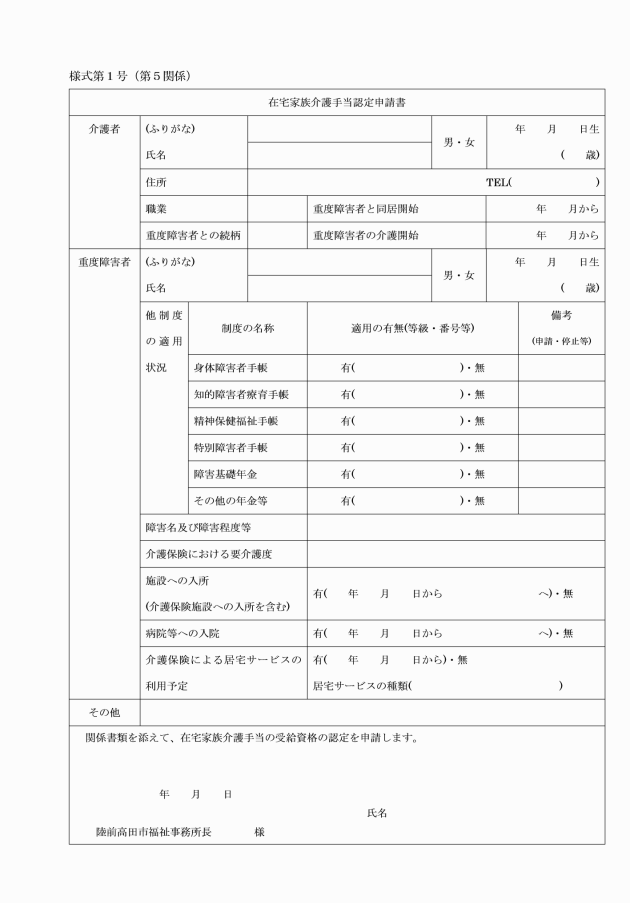

(支給の申請等)

第5 受給資格者は、介護手当の支給を受けようとするときは、在宅家族介護手当認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて所長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者の戸籍謄本又は抄本及び受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し

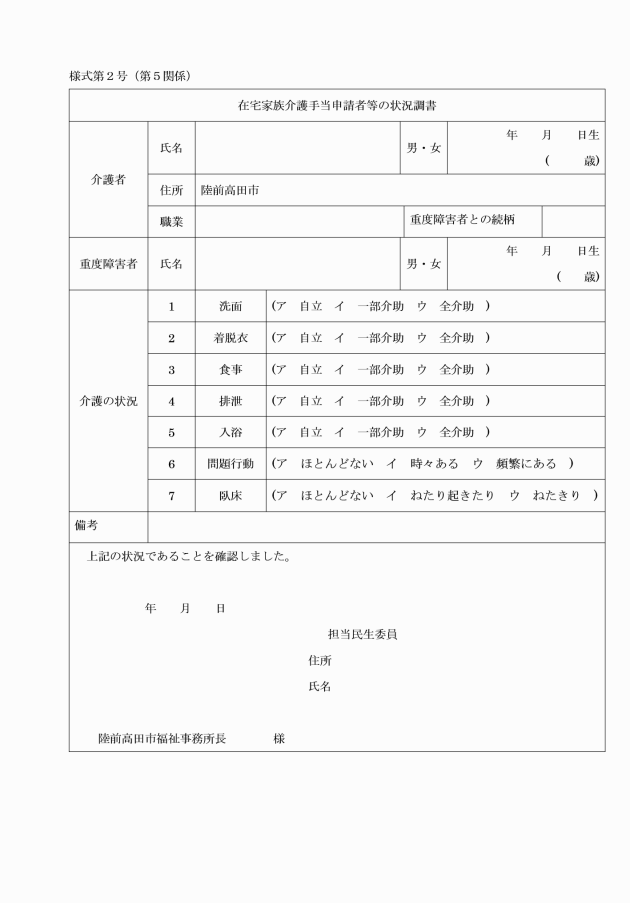

(2) 在宅家族介護手当申請者等の状況調書(様式第2号)

(3) 在宅重度障害者等に係る特別障害者手当認定通知書の写し(在宅重度障害者等が特別障害者手当の支給を受けていないときは、その者の障害の程度を明らかにすることのできる医師の診断書又はその他の資料)

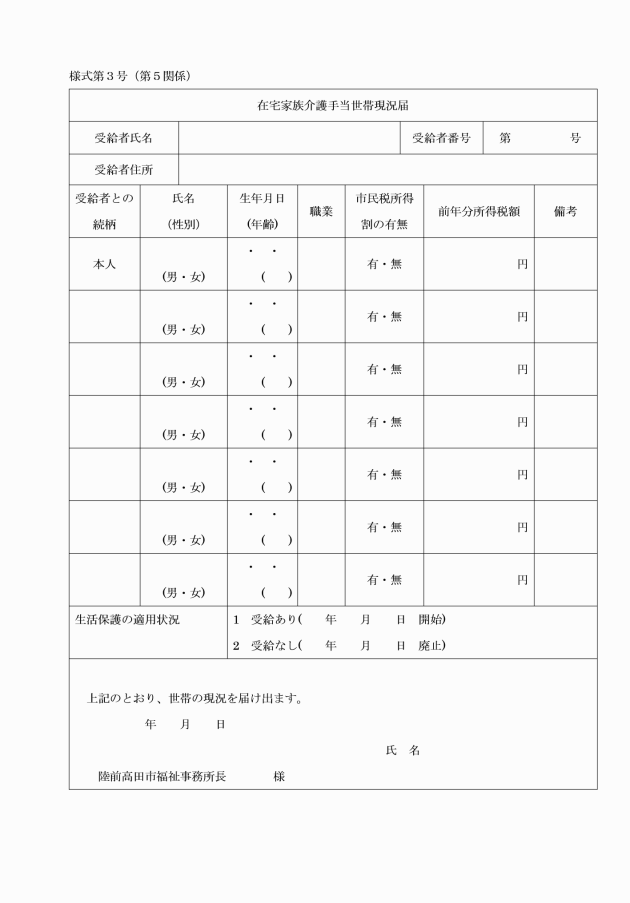

(4) 在宅家族介護世帯現況届(様式第3号)

(5) 受給資格者及びその者と生計を同じくする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の前年(1月からその年の5月までの問の申請にあっては、前々年)の所得についての所得税の課税状況を証する書類

2 所長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等により確認できるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(支給の認定)

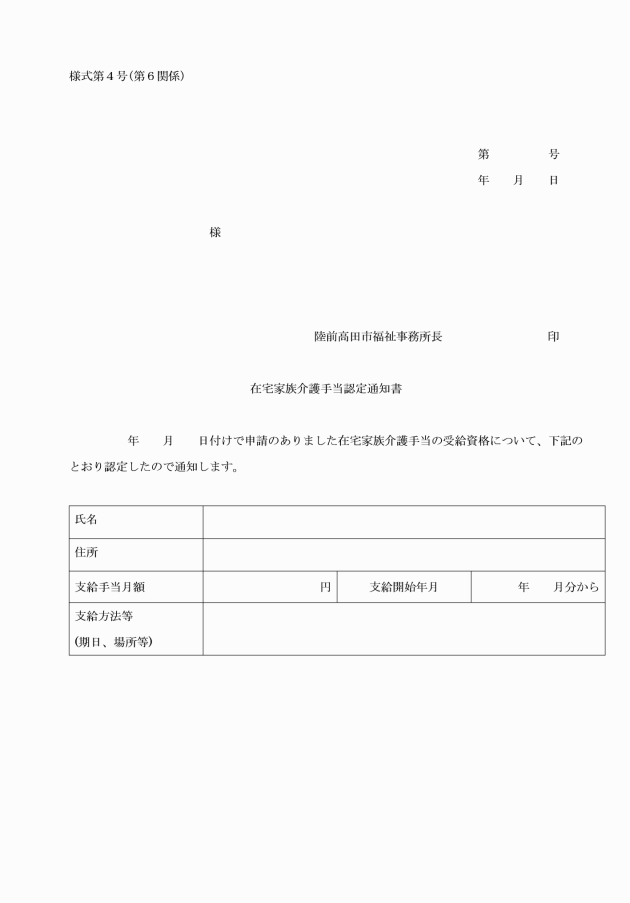

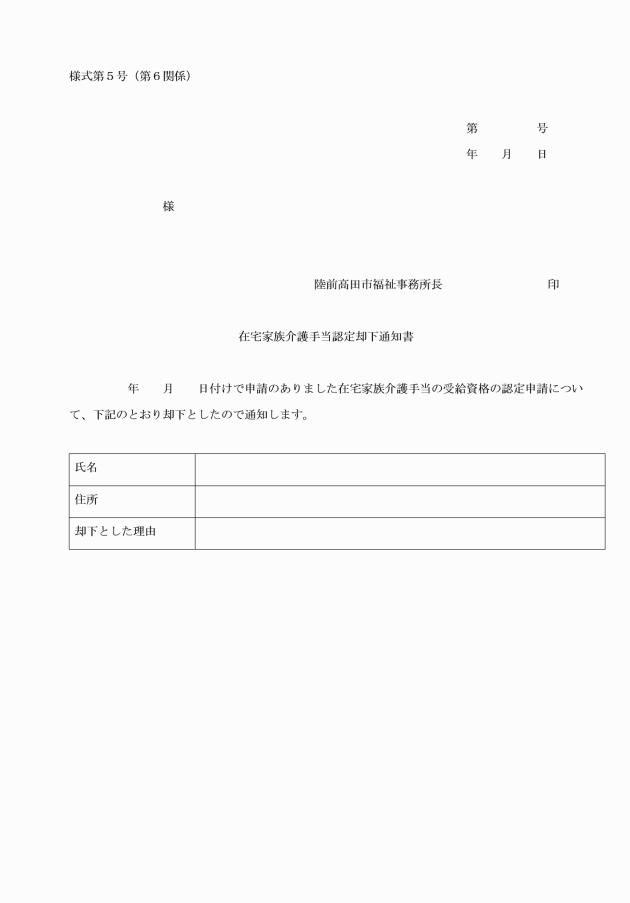

第6 所長は、第5の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、その結果を次のように通知しなければならない。

(1) 受給資格を認定したときは、在宅家族介護手当認定通知書(様式第4号)を当該受給資格者に交付する。

(2) 受給資格がないと認めたときは、在宅家族介護手当認定却下通知書(様式第5号)を当該認定申請者に交付する。

(支給の期間及び時期)

第7 所長は、第6の規定により受給資格を認定した日の属する月の翌日から介護手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで、当該受給資格者に介護手当を支給するものとする。

2 所長は、毎年度6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの前月までの介護手当を支給するものとする。ただし前支給月に支給すべきであった介護手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の介護手当は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。

(支給の制限)

第8 介護手当は、受給資格者又はその者と生計を同じくする配偶者若しくは扶養義務者の前年分の所得が法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に該当する額であるときは、その年の7月から翌月の6月までは支給しないものとする。

2 介護手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第9第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

(2) 重度障害者等が、正当な理由がなくて、第9第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

(3) 受給資格者が、当該重度障害者等の介護を著しく怠っているとき。

(4) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第11の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないとき。

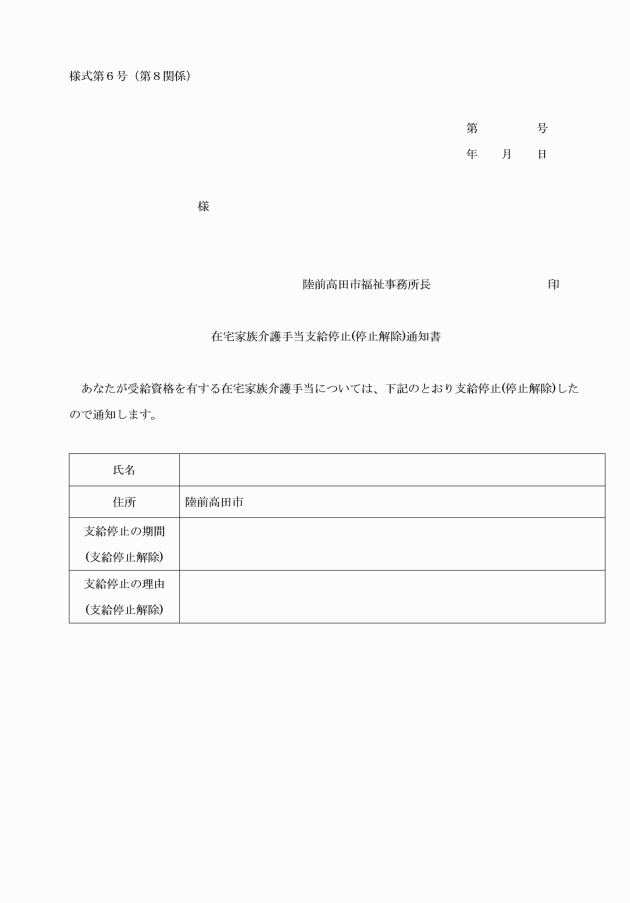

3 所長は、前2項の規定により介護手当の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該受給資格者に在宅家族介護手当支給停止(停止解除)通知書(様式第6号)を交付しなければならない。

(調査)

第9 所長は、必要があると認めたときは、受給資格者に対し、受給資格の有無若しくは介護手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提供すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2 所長は、必要があると認めたときは、在宅重度障害者等に対して、医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は職員をしてこれらの者の障害の状態を調査させることができる。

(未支給の介護手当の支給)

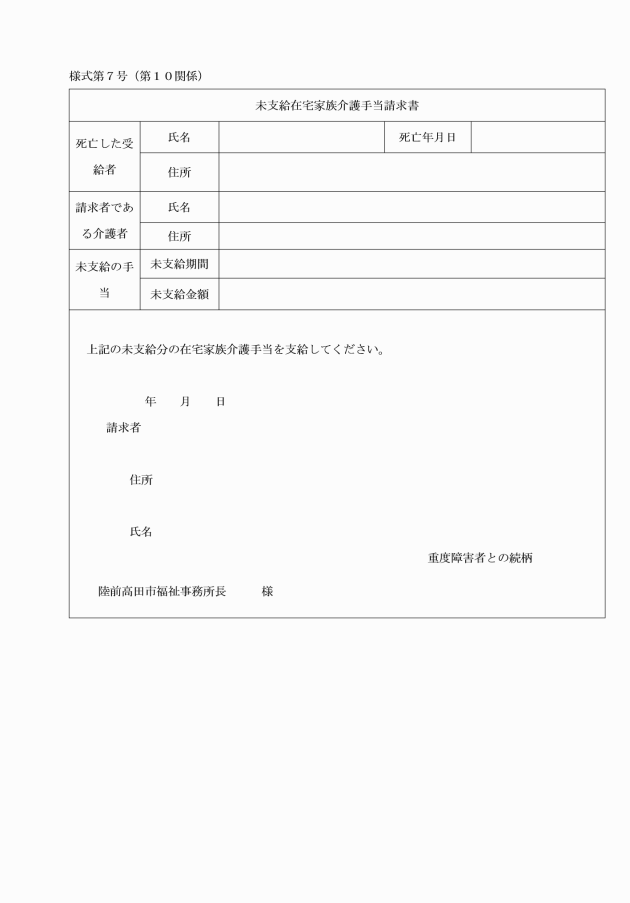

第10 受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき介護手当で、まだその者に支給していなかったときは、その者が介護していた在宅重度障害者等にその未支給の介護手当を支給するものとする。

2 前項に規定する未支給の介護手当の支給を受けようとする者は、未支給在宅家族介護手当請求書(様式第7号)を所長に提出しなければならない。

(届出等)

第11 受給資格者は、毎年6月1日から同月30日までの間に在宅家族介護手当世帯現況届(様式第3号)に受給資格者並びにその者と生計を同じくする配偶者及び扶養義務者の前年の所得についての所得税の課税状況を証する書類を添えて所長に提出しなければならない。

2 受給資格者(受給資格者の死亡の場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに当該各号に定める書類により所長に届け出し、又は申請しなければならない。

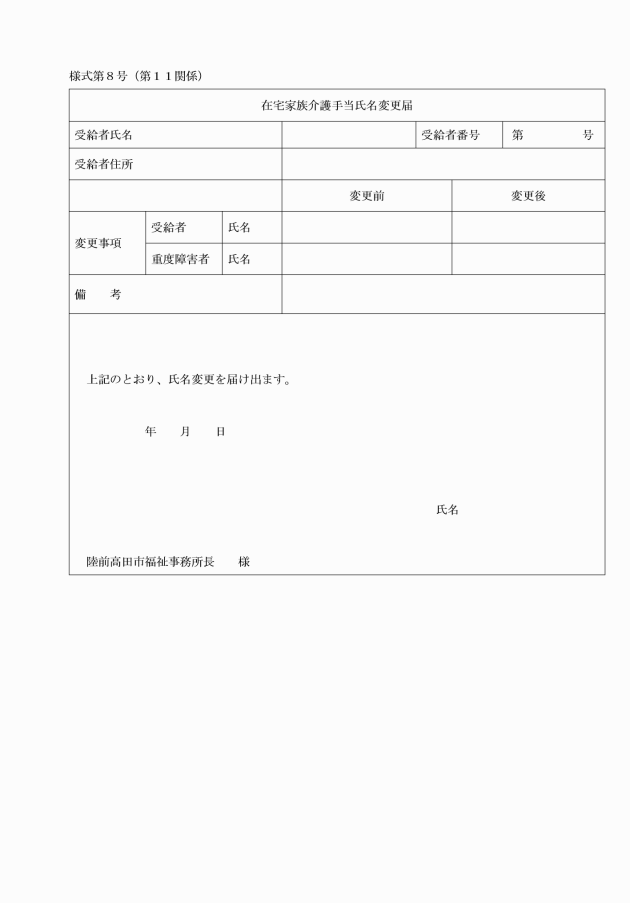

(1) 受給資格者が氏名を変更したときは、在宅家族介護手当氏名変更届(様式第8号)に戸籍の抄本を添えて提出すること。

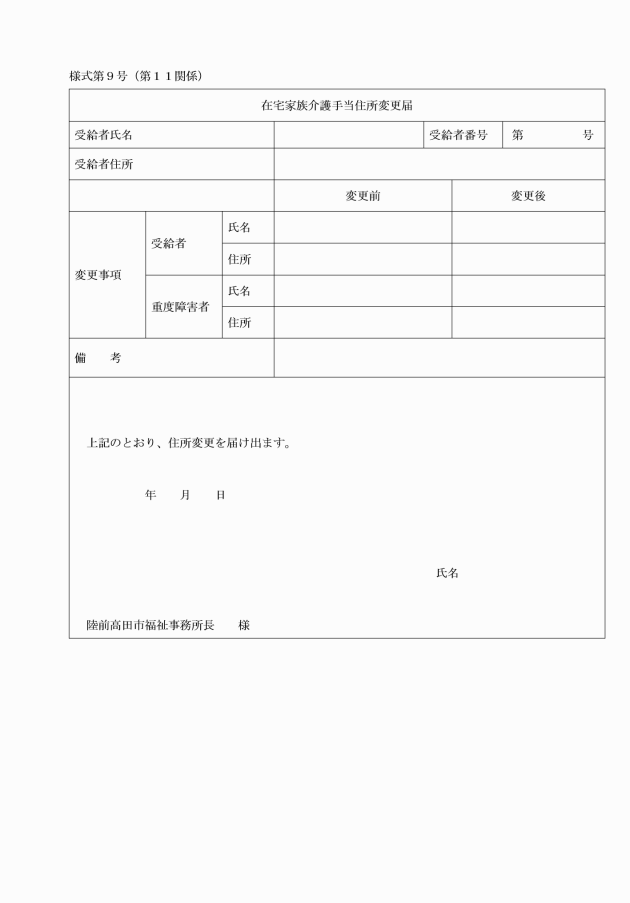

(2) 受給資格者が市の区域内において住所を変更したときは、在宅家族介護手当住所変更届(様式第9号)に受給者の属する世帯全員の住民票の写しを添えて提出すること。

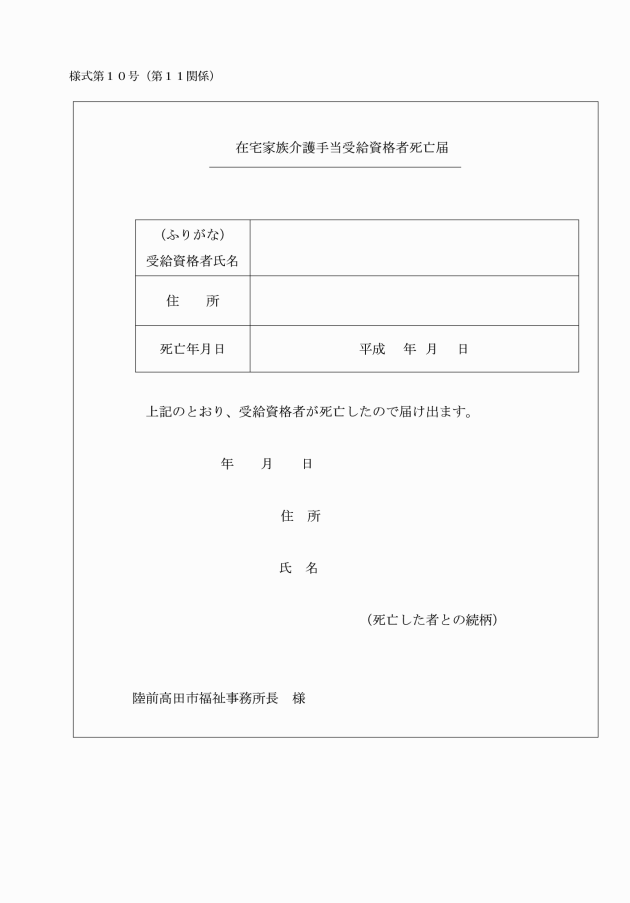

(3) 受給資格者が死亡したときは、在宅家族介護手当受給資格者死亡届(様式第10号)にその死亡を証する書類を添えて、速やかに提出すること。

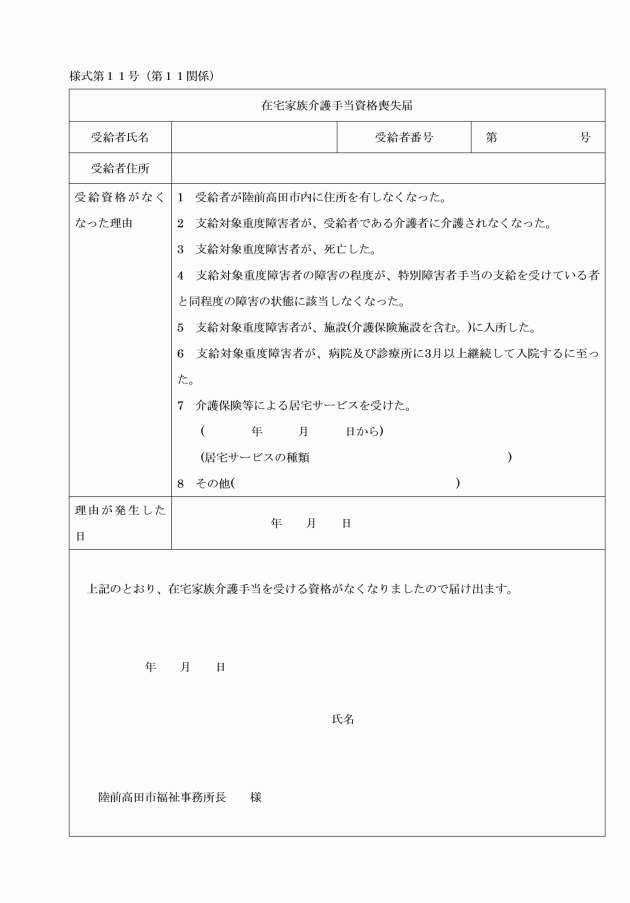

(4) 第3に規定する支給要件に該当しなくなったときは、在宅家族介護手当資格喪失届(様式第11号)に受給資格者証を添えて提出すること。

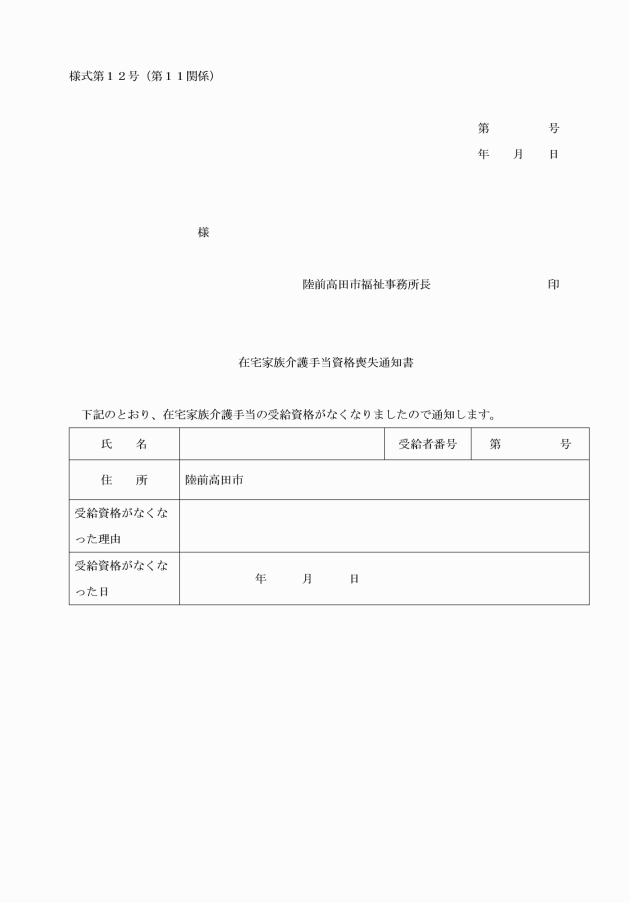

3 所長は、受給者の受給資格が消滅したときは、在宅家族介護手当資格喪失通知書(様式第12号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、前項に規定する死亡の届出義務者とする。)に交付しなければならない。

(不正利得の徴収)

第12 所長は、偽りその他の不正行為により介護手当の支給を受けた者があるときは、支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収するものとする。